フンボルトペンギンを搬出しました

新潟市水族館マリンピア日本海では、種の保存を目的とした新たな血統による繁殖を目指し、3月31日に小諸市動物園へフンボルトペンギンを4羽搬出いたしましたのでお知らせいたします。

新潟市水族館マリンピア日本海では、種の保存を目的とした新たな血統による繁殖を目指し、3月31日に小諸市動物園へフンボルトペンギンを4羽搬出いたしましたのでお知らせいたします。

2022年1月17日

見慣れない白い丸が気になるのでしょうか。

他のイルカのトレーニングのためにガラスに白い吸盤を張るときがあります。

仔イルカは気になるのか、あらゆる角度からじっくり見ていました。

いろいろなことに興味を持つ動きが増えてきました。

個体情報はこちら > カマイルカが出産しました(2021/7/13)

成長の様子は公式Twitterでもお知らせしています

水辺の小動物でウミガラスの展示を再開しました。

頭部の半分が白い冬羽になった姿を、ぜひご覧ください。

日本海大水槽水面近くを泳いでいます。

マリントンネルから見上げてみてください。

新しい大きな魚が加わったことで、マイワシの群れの動きにも変化が見られます。

ぜひご覧ください。

親仔8/24の様子

新潟市水族館マリンピア日本海で8月9日に生まれたカマイルカの仔を8月26日(金)から公開します。ぜひご覧ください。

●カマイルカの親仔 公開

期間:8月26日(金)から

会場:イルカ屋内プール

ご観覧にあたっては館内表示に従ってください。

新潟市水族館マリンピア日本海で飼育中のカマイルカが、7月13日に出産いたしました。当館では3頭目の出産となります。

イルカ屋内プールを出産・育仔専用として用いるため閉鎖し、引き続き母仔専用として用いるため、公開はしておりません。

また、母仔への刺激を極力減らすため、しばらくの間、母仔をご覧いただくことはできません。

なにとぞご理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。

○個体情報

・仔個体

誕生日時:7月13日(火)

午後6時26分

性別:メス

体長:約93cm

出産場所:イルカ屋内プール

・母個体(愛称:ニッチ)

搬入日:2015年2月15日

年齢:8歳(推定)

・父個体 (愛称:トト)

搬入日:2001年2月4日

年齢:25歳(推定)

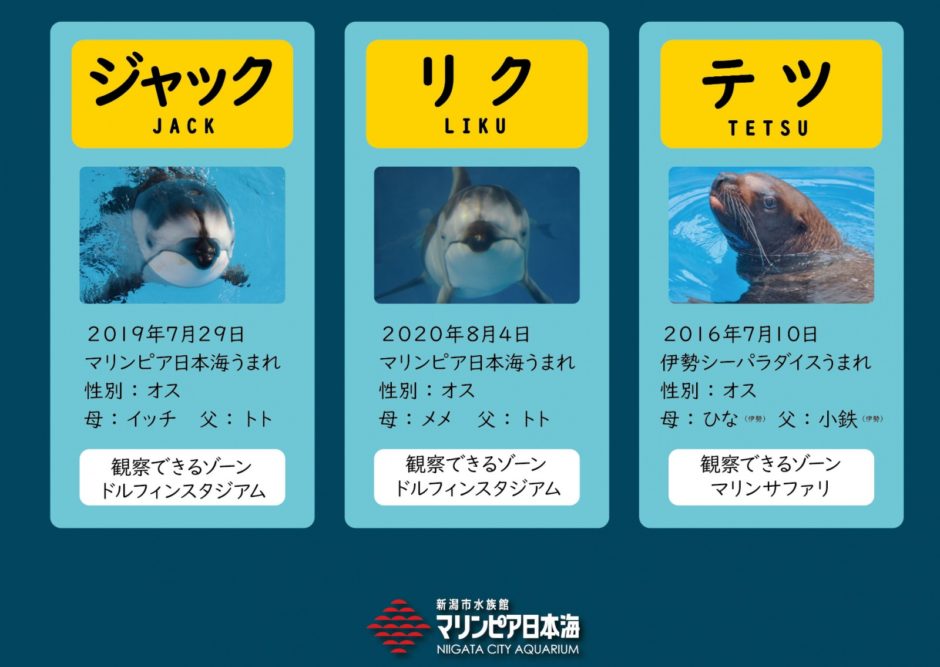

5月15日から5月31日の間、館内で愛称を募集したカマイルカ2頭とトドの愛称が決定しました!

応募総数968通、たくさんのご応募ありがとうございました。

それぞれのゾーンでじっくり観察してください!

ヒメクサアジを展示しました。

和名:ヒメクサアジ

学名:Metavelifer multiradiatus

英名:Spinyfin Velifer

分類:硬骨魚綱 アカマンボウ目 クサアジ科

体長25cm。千葉県以南の大陸棚斜面や海山に生息しています。体は側扁し、腹ビレは胸に位置します。背ビレは狭く、第6棘が糸状に伸びます。体の後背部に眼径大の黒色斑があります。

本館地下「暖流の旅」ゾーン「黒潮洗う太平洋岸」コーナーでご覧いただけます。

水辺の小動物ゾーンにウミガラスを展示しました。

当館では初めての展示です。ぜひご覧ください。

ウミガラスについて

和名:ウミガラス

学名:Uria aalge

英名:Common Murre

分類:鳥綱 チドリ目 ウミスズメ科

太平洋北部、大西洋北部と北極海に生息します。日本では、繁殖期に北海道の天売島周辺の海域、非繁殖期には北海道や本州北部の沿岸域から沖合海域に生息します。

全長約44cm、体重約1kg。夏羽と冬羽で模様が異なります。潜水能力が高く、魚類や動物プランクトンを捕食します。日本の天売島では、5月下旬~6月下旬に岩棚や平坦な岩上に1卵を産み、雌雄交替で約33日間抱卵します。雛は孵化後20日前後で巣立ち、その後約2か月で独立生活をします。

世界中に1,800万羽が生息していますが、日本では現在は天売島だけで繁殖しています。日本の生息数は年々減少し、国内繁殖地消滅の危機に瀕していますが、近年は保護対策の効果で徐々に増加し、2020年は65羽が飛来しました。

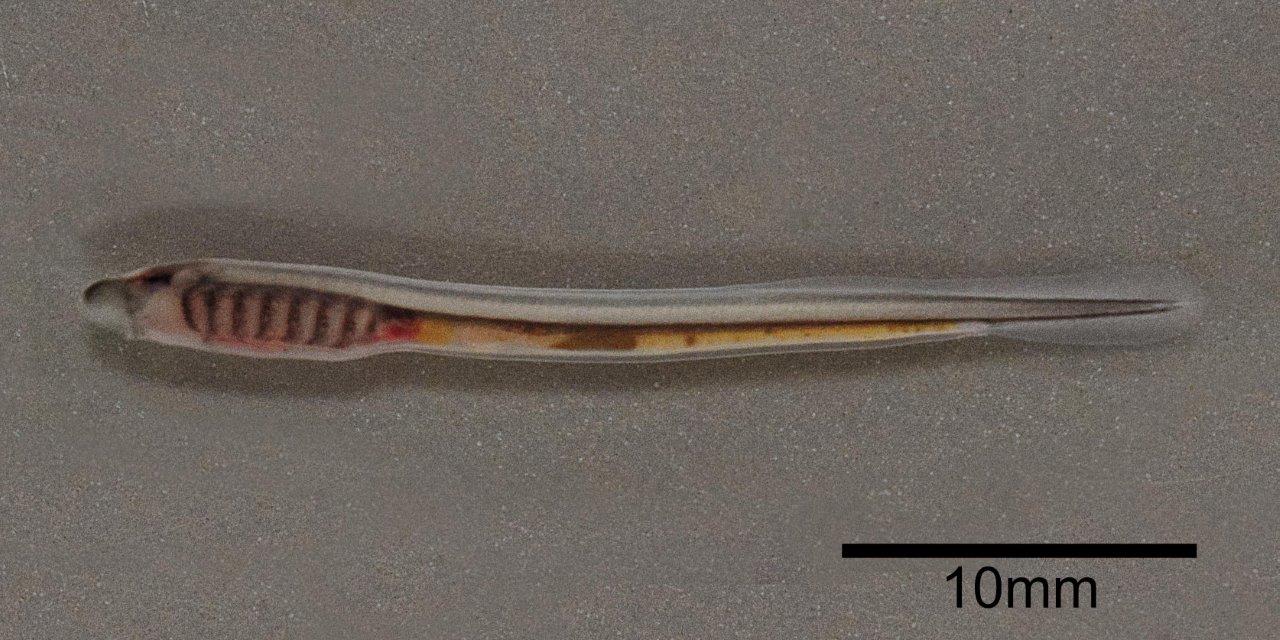

カワヤツメ Lethenteron japonicum

信濃川ゾーンの「上流域」水槽でカワヤツメを展示しています。

カワヤツメは海から川に遡上して、春から初夏にかけて中上流域で産卵します。ふ化したアンモシーテス幼生は、口が漏斗状で眼が皮下に埋没していて、川の泥底に潜って有機物を濾しとって食べて成長します。数年後に変態して銀白色の若魚になり、海に降ります。海では吸盤状の口で魚に吸着して、血液や筋肉を溶かして食べます。2~3 年後、産卵のため川に遡上します。

近年、漁獲量が減り一般的な食材ではなくなりましたが、新潟市の阿賀野川下流域では、現在も冬季にカワヤツメ漁が行われています。

アンモシーテス幼生(213日齢)

カワヤツメの繁殖に取り組んでいます。バックヤードの水槽で、昨年に繁殖したアンモシーテス幼生を育成しています。